乾電池やボタン電池など、私たちの暮らしに欠かせない電池。しかし、正しい保存方法を知らないまま放置してしまうと、発火や液漏れといった危険につながることもあります。

この記事では「電池保存方法にセロハンテープを使う」ということについて、電池を安全かつ効率的に保管するための方法をわかりやすく解説します。特に保管後の取り扱いや向き、テープを使った絶縁方法、保管する専用のケースの選び方など、すぐに実践できる内容が満載です。

この記事を読むことで、電池のトラブルを未然に防ぎ、長く安全に使うための知識が身につきます。

この記事でわかること:

-

電池保存にセロハンテープを使う理由と正しい使い方

-

完全に使い切っていない電池を安全に保管する方法と入れ方のポイント

-

危険を避けるための保管ケースやジップロックの使い方

-

発火を防ぐための電池の安全な捨て方と便利な100均グッズの紹介

電池保存方法にセロハンテープを使う理由と基礎知識

電池の保管において、「セロハンテープを使う」方法を耳にしたことがある方も多いのでは。しかし、なぜセロハンテープ使うのか、そしてどのような意味があるのか?と疑問を感じることもあるはずです。

ここでは、セロハンテープを使った電池の保存の基本知識から、その必要性、安全に保つための絶縁処理のやり方、さらには他のテープとの違いや注意点まで詳しく解説していきます。

電池を保管するときにセロハンテープを使う理由

電池を保管する際にセロハンテープを使うということは、実は大きな安全上の意味があります。特に使いかけのボタン電池や乾電池などは、電池同士が接触することでショートを引き起こし、発熱や発火の原因になる可能性があります。こうした事故を起こさないために、電池の端子部分をセロハンテープで覆うことで「絶縁」状態を作るのです。

セロハンテープは家庭にある一般的な道具で、手軽に使えるという利点があります。また、透明で柔らかく粘着力も強力ではないため、電池本体を傷つけずに端子を覆うことができます。特に電池を複数保存する場合や、外出先に持っていくときなどは、セロハンテープでこの処理をしておくだけで安心感が格段に増します。

ただし、セロハンテープが劣化して剥がれやすくなっていないかを定期的に確認することも大切です。保管する環境によっては粘着力が落ちてしまうこともあるため、時々チェックして安全な状態を保つよう心がけましょう。

なぜ電池のプラスマイナスを絶縁する必要があるのか

電池には「プラス極」「マイナス極」があり、これらが同時に金属や他の導電物と接触することで電流が流れてしまう危険性があります。これを「ショート(短絡)」と呼びますが、ショート状態が続くと電池が過熱し、最悪の場合は発火や破裂などといった危険もあります。そうした事故を未然に防ぐために、「絶縁」することが非常に重要になります。

絶縁とは、電気を通さない素材でプラス・マイナスの両端子を覆うこと。これにより、万が一複数の電池が触れ合っても、通電が起こらないようになります。特に保管中や持ち運びの際に電池が動いて端子同士が接触する場合が多いため、絶縁は事故防止の基本と言えるでしょう。

セロハンテープだけでなくマスキングテープや絶縁専用のテープなどを使えば、家庭でも簡単に絶縁処理ができます。また、子どもが電池に触れる家庭では、安全対策として必ず絶縁処理をすることが推奨されます。ちょっとした手間で大きな事故を防げるので、電池の取り扱いにはぜひ意識しておきたいポイントです。

セロハンテープ以外でも使えるテープとその違い

電池の保存に使えるテープは、セロハンテープ以外にもいくつかあります。それぞれに特徴があるため、状況に応じて使い分けるとより安全です。

まず、マスキングテープは粘着力がやや弱めで、貼り直しがしやすいのが特徴です。電池本体に粘着材が残りにくいため、短い期間の保管や一時的な絶縁に向いています。ただし、長期間の使用や湿気が多い場所では剥がれやすくなることがあります。

また、ビニールテープ(絶縁テープ)は電気を通さない素材でできていることから、電池の端子をしっかり覆いたいときに最適です。セロテープと比べて強力な粘着力で、耐久性にも優れているため、長期保存に向いています。ただし、貼るときにテープが厚くなりがちなので、保管するスペースを取るというデメリットもあります。

一方で、セロテープ(セロハンテープ)は透明で扱いやすく、手軽に絶縁処理ができるというメリットがあります。手元にあるもので今すぐ対応したいときには非常に便利ですが、粘着力の持続性や耐久性ではビニールテープに劣ります。

それぞれのテープの特徴を理解し、保管期間や環境に合わせて選ぶことが、安全な電池管理には不可欠です。

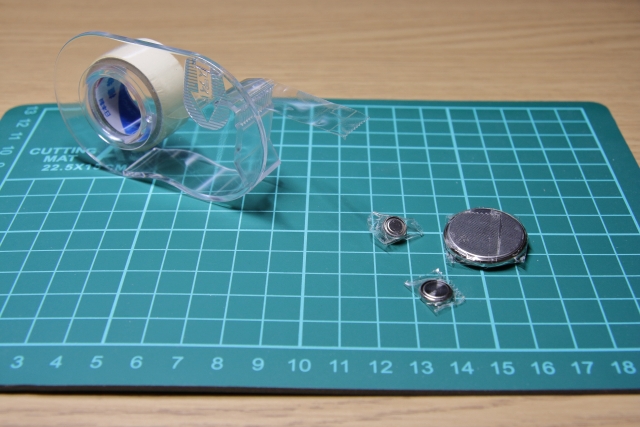

セロハンテープで包むときのやり方と注意点

セロハンテープを使って電池を包むときは、正しい方法を知っておくことが重要です。間違ったやり方では、かえって事故の原因になってしまうこともあります。

まず、テープで電池のプラス極とマイナス極のどちらも完全に覆せるようにします。端子の一部が露出していると、他の金属と接触することでショートを起こす可能性があります。特に使い切っていない電池や、複数本まとめて保管する時は、ひとつひとつ丁寧に絶縁処理を行いましょう。

セロハンテープを貼る際には、きちんと密着させることが大切です。空気が入っていたり、ゆるく巻かれていたりすると、時間の経過とともに剥がれてしまう恐れがあります。また、電池本体のラベル部分に貼ると、粘着材が残って見た目が悪くなることもあるため、端子部分を中心に処理するとよいでしょう。

さらに注意したいのは、テープの劣化です。特に高温や湿度の高い場所に置いておくと、セロハンテープの粘着する力が弱まり、テープが剥がれることがあります。定期的に状態を確認し、必要に応じて貼り替えることを習慣にしましょう。

正しいやり方とちょっとした配慮で、セロハンテープを使った電池の保管はより安全になります。

使いきれていない電池を安全に入れる方法と保管のコツ

完全に使いきっていない電池は、まだ電力が残っているため取り扱いには注意が必要です。新品と違って不規則に保管されがちですが、誤った入れ方をするとショートや発火の危険が高まります。安全に電池を保管するためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。

まず大切なのは、電池のプラス極・マイナス極を絶縁状態にすること。たとえ残量が少なくても、端子がむき出しのままだと他の金属と接触して電流が流れてしまう可能性があります。セロハンテープなどテープを利用して端子を覆い絶縁するだけで、こうしたリスクを大きく減らすことができます。

次に意識したいのが、保管時の「向き」や「位置」です。電池を複数本まとめて入れる際は、全て同じ向きに揃えることで、不要な接触や摩擦を避けられます。また、電池が動かないようにケース内で固定する工夫も有効です。

さらに、使いかけと未使用は、それぞれ分けて保管することもポイントです。一緒に入れてしまうと混乱して誤使用の原因になります。小分けできる保管ケースやジップロックなどを活用して、分かりやすく整理しておくと便利です。

安全性を保ちつつ、見た目にも分かりやすく整理することで、使いかけ電池も無駄なく活用できます。

電池保存方法セロハンテープを使った実践的な保管術

セロハンテープを使った電池の保管は、基本的な知識だけでなく、実際の使い方にも工夫が求められます。誤ったやり方での保管すると、電池の劣化やさらには思わぬ事故につながることも。

ここでは、ビニール袋やジップロックなどといった保管アイテムの注意点から、適切な保管ケースの選び方、乾電池の向きの工夫、さらには発火を防ぐ100均グッズの活用法まで、実践的なテクニックを具体的にご紹介します。

ビニール袋やジップロックでの保管は危険?

電池をビニール袋やジップロックに入れて保管している方は多いかもしれません。しかし、これらの方法には注意が必要です。見た目にはきちんと整理されているように見えても、実は思わぬリスクを含んでいることがあるのです。

最大の問題点は、電池同士が接触してショートを起こす可能性があることです。特に端子同士がぶつかると、思わぬタイミングで通電してしまい、熱を持ったり、最悪のケースだと発火する恐れがあります。ビニール袋は柔らかいため中で動きやすく、電池が自由にぶつかる環境になりがちです。

また、ジップロックの中は密閉されて湿気がこもることもあります。湿気によって電池が劣化しやすくなり、液漏れや性能低下の原因になる可能性もあるため、通気性のない袋での長期保管はおすすめできません。

どうしてもビニール袋やジップロックなどを使用したい時は、一つ一つの電池をセロハンテープで絶縁し、さらにクッション材などで間を仕切るなどの工夫が必要です。ただし、理想的には専用の保管ケースを利用し、電池が動かず端子が露出しない状態を保つことが望ましいでしょう。

安全な保管を重視するなら、見た目の手軽さ以上に、保管方法の安全性をきちんと考えることが重要です。

保管ケースの選び方と乾電池の向きの工夫

電池を安全に保管するためには、適切な保管ケースの選定が欠かせません。どのようなケースを選ぶかによって、発火や液漏れといったトラブルのリスクを大きく減らすことができます。

まず、電池同士が直接触れない構造のケースを選ぶことが重要です。1本ずつ仕切られているタイプのケースであれば、電池が動いたり端子同士がぶつかることがなく、非常に安全です。最近では100均でもこのような仕様の電池ケースが手に入るため、コストをかけずに安全対策ができます。

次に注目したいのが、電池の「向き」です。ケースに収納する際は、電池のプラス極とマイナス極を交互に並べたり、すべて同じ向きに揃えることで、無駄な通電を防ぐことができます。また、プラスマイナスの向きを明記できるラベルやテープを活用すると、後から確認しやすく便利です。

さらに、衝撃吸収性のある素材を使ったケースや、湿気を防ぐ密閉型のケースもおすすめです。高温多湿の環境では電池の劣化が早まるため、保管場所とあわせてケースの材質にも注目して選ぶとよいでしょう。

正しいケース選びと収納の工夫で、家庭内での電池保管は格段に安全性が高まります。

開封後の乾電池を安全に保存するには?

乾電池を開封したあと、すぐに使い切ることが出来ないと思います。ですがそのまま放置しておくと、電池が劣化するだけでなく、火災の危険性すら生まれかねません。安全かつ効率的に保存するためのポイントを押さえておきましょう。

まず大切なのは、開封した時点で端子を絶縁してしまう。特にパッケージをバラしたあとに残った電池は、箱に入れ直すことなくそのまま置かれがちですが、プラス極とマイナス極が露出したままだと非常に危険です。セロハンテープなどを使って端子の部分をしっかりと覆うことで、事故を防げます。

次に、保管環境にも注意が必要です。高温多湿の場所は避け、冷暗所に保管するのが基本です。直射日光が当たる場所や、調理器具の近くなどは電池の温度が上がりやすく、劣化や液漏れの原因になります。

また、開封日をメモしておく習慣も有効です。電池は使っていなくても自然放電することから、なるべく早く使い切ることが望ましいですが、メモをしておくことで使い忘れや誤使用を防ぐことができます。

きちんと絶縁処理することに加え、環境の工夫やちょっとした記録で、開封後の乾電池も安全に保管することができます。

電池の捨て方と乾電池回収ボックスの活用法

不要になった電池をそのままゴミ箱に捨てるのは危険です。電池には金属や化学物質が含まれており、適切に処理を行わないと環境汚染や火災の原因になることもあります。正しい捨て方を知って、安全かつエコに処分しましょう。

まず、乾電池は自治体のルールに従って分別する必要があります。多くの地域では「資源ごみ」や「危険ごみ」として扱われ、決まった日に回収されています。回収方法や出し方は自治体によって異なるため、事前に市区町村のホームページなどで確認しておくと安心です。

また、最近ではスーパーや家電量販店などに設置されている乾電池回収ボックスも活用できます。買い物のついでに不要な電池を持って行けるため、とても便利です。回収ボックスを使う際も、できれば電池の端子の部分には、セロハンテープなどを使い、きちんと絶縁処理を行ってから入れるようにしましょう。万が一他の電池と接触した場合のショートを防ぐためです。

ボタン電池やリチウムイオン電池などの特殊な電池は、回収場所や扱いが異なることがあるため、こちらも事前に確認して適切な処理を行ってください。

手間を惜しまず、安全に、そして環境に配慮した電池の捨て方を心がけることが、私たちにできる小さなエコアクションです。

発火や危険を防ぐための100均グッズの活用術

身近な100円ショップには、電池の保管や処理に役立つアイテムがあります。ちょっと工夫することで、発火やショートといったリスクを先に防ぐことができます。

まずおすすめなのが、電池を収納する専用のケースです。1本ずつ仕切られており、電池同士が触れ合わない設計になっているものが多く、安全性は抜群です。サイズ別に収納できるタイプや、ラベルが貼れるケースもあり、使いきれていない電池と、全く使っていない電池を分けて管理することができます。

次に便利なのが、マスキングテープや絶縁テープといったテープ類。特にマスキングテープは見た目もかわいいだけでなく、手軽に絶縁の処理ができるため、家庭内での安全管理にぴったりです。カラフルなものを使えば、お子さんでも楽しみながら取り扱いができるかもしれません。

さらに、乾燥剤や防湿シートも活用価値が高いアイテムです。電池は湿気に弱く、劣化や液漏れの原因になりますが、これらを一緒に入れておくだけで保管環境が大きく改善されます。

これらの100均グッズを組み合わせることで、安価で手軽に、安全性を高めた電池管理が実現できます。お金をかけずにできる工夫で、電池を安全に保管しましょう。

まとめ

この記事のポイントをまとめます。

-

電池保存にセロハンテープを利用することで、端子の絶縁ができて安全性が高まる

-

プラスマイナスの端子同士が接触しないようにすることが大事

-

マスキングテープやセロテープなどは代用可能だが、絶縁性に注意が必要

-

テープで包む際は空気を遮断しすぎないよう適度な密封することも必要

-

使いかけの電池はテープを使って端子を保護して保管することで発火の危険性が抑えられる

-

ビニール袋やジップロックは静電気の発生に注意が必要

-

保管ケースは電池のサイズや本数に合わせて適切に選ぶことが重要

-

電池の向きを揃えることで無駄な接触や短絡を防止できる

-

電池を捨てる際は自治体のルールに従い、回収ボックスを活用する

-

100均グッズも上手に使えば、安全で整理しやすい電池保管が可能になる

安全に電池を保管するためには、ちょっとした工夫と正しい知識によって実現できます。セロハンテープなどを使って上手に絶縁処理をしっかり行い、保管ケースや収納方法に気を配ることで、事故やトラブルを未然に防ぐことができます。

この記事で紹介したポイントを実践して、あなたのご家庭でも安全・安心な電池管理を心がけてみてください。