電池の保存方法にセロハンテープを使うのは安全なのか疑問に思ったことはありませんか。

一見すると安心できそうに見えますが、実はショートや発火など思わぬ事故の原因になることがあります。

この記事では、セロハンテープでの電池保存がなぜ危険とされるのか、どんな場面なら使えるのか、そして電池を正しく保存する方法を詳しく解説します。

また、使用済み電池の扱い方や、防災用として備蓄する際のポイントも紹介します。

この記事を読めば、電池を安全に管理し、大切な家族や暮らしを守るための正しい知識が身につきますよ。

電池の保存方法にセロハンテープは安全?

電池の保存方法にセロハンテープは安全なのかについて解説します。

それでは、詳しく見ていきましょう。

セロハンテープで保存する理由

電池をセロハンテープで保存する人は少なくありません。

その理由は、電池のプラス極とマイナス極が直接触れないようにして、ショートや発火を防ぐためです。

見た目には「絶縁できている」と感じやすく、家庭で簡単にできる安全策のように思えるからです。

特に使用済みの電池を一時的に回収するまでの間、端子部分にセロハンテープを貼る方法は多くの人にとって身近です。

さらに一部の自治体や団体でも、使用済み電池を回収に出す際に端子にテープを貼ることを推奨している場合があり、それが安心感につながっています。

しかし、ここで注意すべき点は「セロハンテープ=完全な絶縁」ではないということです。

粘着力の低下や劣化によってテープがはがれたり、電池同士が接触してしまえば、事故につながる可能性があります。

セロハンテープが危険とされる原因

セロハンテープは、本来電気を通さないための専用資材ではありません。

そのため、長期間の使用や保存には向かず、劣化すると逆にショートや発火の原因になってしまいます。

例えば、セロハンテープの粘着部分が乾燥してパリパリになり、端子がむき出しになったり、他の電池と接触する危険性があります。

また、金属製の缶や引き出しに電池をまとめて入れていると、セロハンテープを貼っていても完全に絶縁できず、発熱や発火につながる恐れがあります。

つまり「安心のつもりで貼ったセロハンテープ」が、逆にリスクを高めてしまうケースがあるのです。

セロハンテープが推奨される場合

すべての状況でセロハンテープが危険というわけではありません。

例えば、使用済み電池をリサイクル回収に出すまでの短期間であれば、セロハンテープを使うのは有効です。

電池工業会など一部の団体は、電池端子にセロハンテープを貼ることで他の電池や金属との接触を防ぐよう呼びかけています。

また、電池を郵送や運搬する場合など、一時的に絶縁する目的ならセロハンテープが役立つこともあります。

ただし、この場合も「短期間で限定的な使用」という条件が必須であり、長期保管にセロハンテープを使うのは適切ではありません。

セロハンテープで事故が起きた事例

セロハンテープを使った電池の保存が原因で事故につながったケースも実際にあります。

例えば、使用済みの乾電池をまとめて袋に入れ、その端子をセロハンテープで覆っていた事例があります。

運搬中にテープがはがれて端子同士が触れ合い、発熱して発火につながったという報告がされています。

また、リチウム電池を大量にまとめて保管していたケースでは、セロハンテープの劣化でショートが起き、箱の中で発火する事故に発展した例もあります。

これらの事例からわかるのは「セロハンテープを使えば絶対に安全」という考えが誤解であるということです。

電池の保存においては、使用する目的や期間を正しく理解した上で、セロハンテープの扱いを考えることが重要です。

電池を正しく保存するやり方

電池を正しく保存するやり方について解説します。

それでは、順番に詳しく解説していきます。

元のパッケージで保管する

電池メーカーが推奨している最も基本的な保存方法は、購入時のパッケージのまま保管することです。

元のパッケージは、電池同士が直接触れ合わないように設計されているため、ショートや発火のリスクを減らせます。

また、パッケージには使用推奨期限や注意事項が記載されているため、確認がしやすいというメリットもあります。

そのまま棚や引き出しに入れるだけで安全性が高まるため、もっともシンプルで確実な保存方法といえるでしょう。

特に未使用の電池は、必ずパッケージのまま保管するのがおすすめです。

涼しくて乾燥した場所で保管する

電池は温度や湿度に弱い性質があります。

高温や湿気の多い場所に置くと、液漏れや劣化の原因になるため注意が必要です。

保存する際は、直射日光の当たらない涼しい場所を選びましょう。

冷蔵庫で保管すると長持ちすると思われがちですが、結露が発生して故障や錆の原因になるためおすすめできません。

常温で湿気の少ない環境が、電池保存には最適とされています。

電池ケースや専用キャップを使う

電池を安全に保管するためには、専用の電池ケースや端子を覆うキャップを使うのも効果的です。

市販されている電池ケースは、電池を1本ずつ収納できる設計になっているため、他の電池や金属と接触する心配がありません。

また、使用済み電池の場合でも専用キャップを使えば、発熱やショートを防ぐことができます。

特に持ち運ぶときや防災用にまとめて保管する場合には、ケースやキャップが安全性を高めてくれます。

コストも比較的安価で、100円ショップなどでも入手可能です。

違う種類や使用状況を混ぜない

電池の保存でやってしまいがちなミスが、違う種類の電池や使用済みと未使用を一緒に保管することです。

電池は種類ごとに電圧や特性が異なり、混ぜて使用すると液漏れや発熱の原因になります。

また、使用済みの電池には微量の電気が残っていることが多く、未使用の電池と一緒にするとトラブルにつながります。

そのため、種類別や使用状況ごとに分けて管理することが非常に大切です。

ラベルや袋を活用して整理しておくと、安全かつ取り出しやすくなります。

期限を確認して入れ替える

電池には使用推奨期限が必ず記載されています。

この期限を過ぎると、容量が減ったり液漏れのリスクが高まります。

特に防災用として長期間保管している電池は、定期的に期限を確認して新しいものと入れ替えることが重要です。

古い電池を放置すると、使いたいときに動作しないだけでなく、保管場所を汚す原因にもなります。

期限チェックを習慣化することで、電池を安心して長く使うことができます。

使用済みの電池を安全に保存する方法

使用済みの電池を安全に保存する方法について解説します。

それでは、詳しく見ていきましょう。

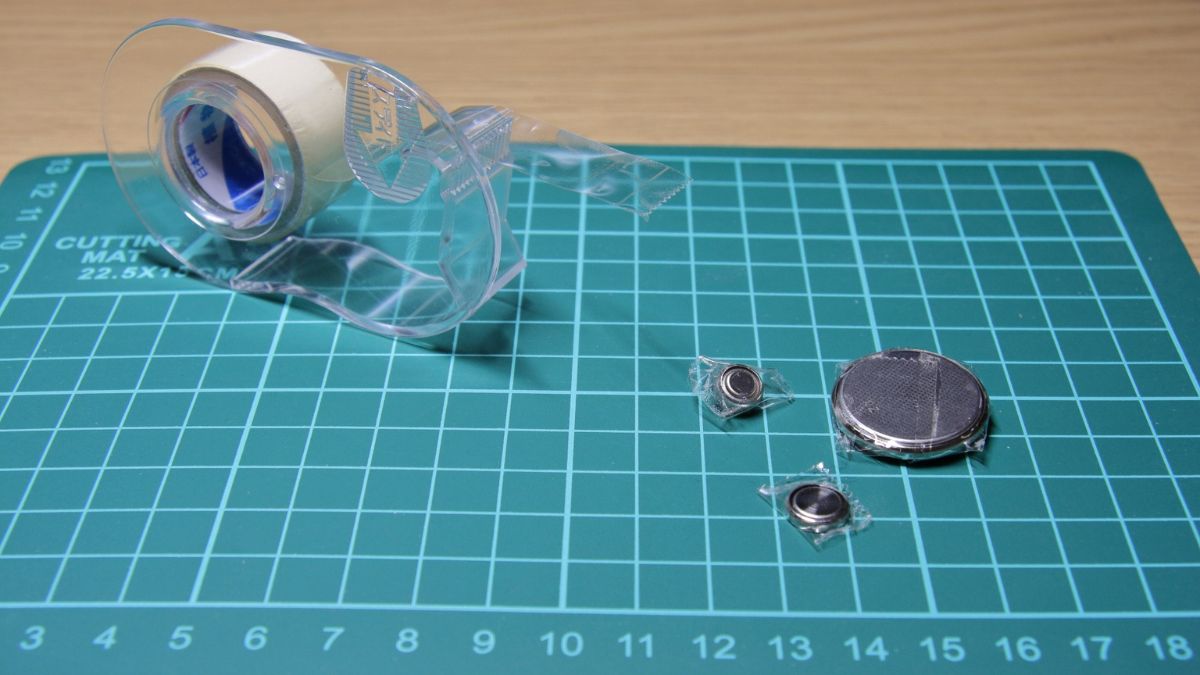

絶縁テープやビニール袋で個別に分ける

使用済みの電池は完全に電気を使い切っているわけではなく、少量の電気が残っている場合が多いです。

そのため、放置すると他の電池や金属と接触してショートを起こす可能性があります。

安全に保存するためには、まず1本ずつ絶縁テープで端子を覆い、個別に絶縁することが重要です。

もし絶縁テープが手元にない場合は、ビニール袋に1本ずつ入れる方法でもリスクを減らせます。

「まとめて袋に入れれば安心」と思う人もいますが、実際には電池同士が触れ合って危険ですので、必ず個別に分けて管理しましょう。

金属と接触させない工夫をする

電池を保存するときに避けなければならないのが、金属との接触です。

金属と電池の端子が触れると、電流が流れて発熱や発火の原因になります。

特に引き出しや缶の中にそのまま電池を入れておくのは非常に危険です。

保存する場合は、プラスチック製のケースや紙箱など、金属を含まない容器を利用するようにしてください。

これだけでも、トラブルを大幅に防ぐことができます。

早めに回収ボックスへ持ち込む

使用済みの電池はできるだけ早く回収ボックスに持ち込むことが基本です。

スーパーや家電量販店、自治体の施設などには、電池専用の回収ボックスが設置されている場所が多いです。

自宅で長期間保管すると、セロハンテープや絶縁テープの劣化でトラブルが起きやすくなります。

安全のためには、保存はあくまで「一時的」と考え、早めに処分することを心がけましょう。

回収ボックスに持ち込む前には、必ず絶縁しておくとさらに安心です。

誤飲や感電を防ぐ工夫をする

使用済みの電池は見た目が小さいため、子どもやペットが口に入れてしまう危険があります。

特にボタン電池は誤飲による事故が多く報告されており、非常に注意が必要です。

誤飲すると体内で化学反応が起きて大きな被害につながる可能性があるため、手の届かない場所に保管してください。

また、子どもが遊び感覚で電池を並べて端子同士を接触させ、感電や発火につながった例もあります。

保管場所は必ず高い棚や鍵付きの収納にするなど、物理的に触れない環境を整えることが大切です。

電池の保存でやりがちなNG行動

電池の保存でやりがちなNG行動について解説します。

知らずにやってしまいがちな危険な行動を確認していきましょう。

袋にまとめて放置する

使用済みの電池をまとめて袋に入れて放置するのは危険です。

電池同士が袋の中でぶつかり合い、端子が接触するとショートを起こす可能性があります。

さらに、セロハンテープを貼っていても、時間が経つと劣化して剥がれてしまい、かえって危険性が増します。

特に複数本を一緒にまとめると、摩擦や振動によって簡単に接触してしまうため、大事故につながる恐れがあります。

袋にまとめて放置するのではなく、必ず個別に絶縁して管理しましょう。

金属の缶や引き出しに入れる

金属の缶や引き出しに電池を入れるのもやりがちなNG行動です。

金属は電気を通すため、電池の端子が触れるとショートが発生してしまいます。

その結果、発熱や発火が起きる危険性があります。

金属容器は頑丈に見えるため安心だと思ってしまいますが、電池保存には適していません。

安全に保管するためには、紙箱やプラスチックケースを選ぶのが望ましいです。

冷蔵庫で保管してしまう

「冷蔵庫に入れれば長持ちする」と考えて電池を保管してしまう人もいます。

しかし、冷蔵庫の中は湿度が高く、出し入れの際には結露が発生しやすい環境です。

結露が起こると、電池が錆びたり内部に水分が入り込み、故障や液漏れにつながります。

冷蔵庫での保存はかえって寿命を縮める原因になるため、避けた方が安全です。

常温で涼しく乾燥した場所が最も適した保管環境です。

高温や湿気のある場所に置く

キッチンや浴室の近くなど、高温や湿気が多い場所に電池を置くのも危険です。

湿気があると錆や液漏れが発生しやすくなり、劣化が早まります。

また、直射日光の当たる窓際や暖房器具の近くに置くと、熱によって内部の圧力が上がり、破裂や発火のリスクが高まります。

電池は安定した室温で湿度の低い場所に保存することが重要です。

湿気が気になる場合は、乾燥剤と一緒に保管するのも効果的です。

防災用の電池を保存するポイント

防災用の電池を保存するポイントについて解説します。

非常時にすぐ使えるようにするため、防災用電池の保存ポイントを整理していきましょう。

定期的に期限をチェックする

防災用として備蓄している電池は、長期間そのまま置かれることが多いです。

しかし、電池には必ず使用推奨期限があり、これを過ぎると液漏れや容量不足が起こる可能性があります。

定期的にパッケージの期限を確認し、古い電池は新しいものに入れ替えましょう。

年に1度は防災用品を点検する習慣を持つと、電池の期限切れも防ぎやすくなります。

古い電池を捨てる際には必ず絶縁処理をしてから回収ボックスへ出してください。

ライトやラジオとセットで保管する

防災用電池は単体で置いておくのではなく、懐中電灯やラジオなどと一緒に保管しておくのが便利です。

緊急時に電池を探す手間を省けるだけでなく、「必要な数の電池が揃っているか」を事前に確認しやすくなります。

特に災害時は停電が発生することが多いため、ライトやラジオはすぐに使える状態で準備しておくことが大切です。

使用する機器ごとに必要な電池の種類を確認し、まとめてケースに入れておくと安心です。

これにより、非常時のストレスや混乱を少しでも減らすことができます。

種類別や容量別に分けておく

防災用として複数の電池を備蓄する場合は、種類別や容量別に分けて保管することが重要です。

単三電池、単四電池、ボタン電池などは用途が異なるため、混ざっていると非常時に探すのが大変です。

また、同じ種類でも容量の異なるものを混ぜて使うと、機器の故障や電池の劣化を招きます。

ジッパー付きの袋やケースにラベルを貼って分類すると、いざというときにすぐ使える状態を保てます。

整理しておくことで、必要な時に迷わず取り出せる環境が整います。

子どもやペットの手が届かない場所に置く

防災用電池は数が多くなるため、子どもやペットが誤って触れてしまうリスクが高くなります。

特にボタン電池は小さく、誤飲事故の原因となりやすいため注意が必要です。

ペットの場合も、かじったり遊んだりすることで感電や発火につながる恐れがあります。

そのため、保管場所は高い棚や鍵のかかる収納など、確実に手が届かない場所を選んでください。

安全な保管場所を確保することは、防災用電池を長期間安心して備蓄するための基本です。

まとめ|電池の保存方法にセロハンテープを使うときの注意点

| 電池の保存に関する重要ポイント |

|---|

| セロハンテープで保存する理由 |

| セロハンテープが危険とされる原因 |

| セロハンテープが推奨される場合 |

| セロハンテープで事故が起きた事例 |

電池の保存方法にセロハンテープを使うのは、一見安全そうに見えても長期保存には向いていません。

短期間の回収や一時的な絶縁には有効な場合もありますが、劣化によるリスクを考えると専用ケースや絶縁テープを使う方が安全です。

また、電池は元のパッケージで保存し、涼しくて乾燥した場所に置くことが基本です。

使用済み電池は早めに回収ボックスへ持ち込み、誤飲や感電を防ぐ工夫を忘れないようにしましょう。

防災用電池の場合は期限チェックやセット保管が大切で、いざというときにすぐ使える状態にしておくことが安心につながります。